担当教科について

読んでてフツーに面白い

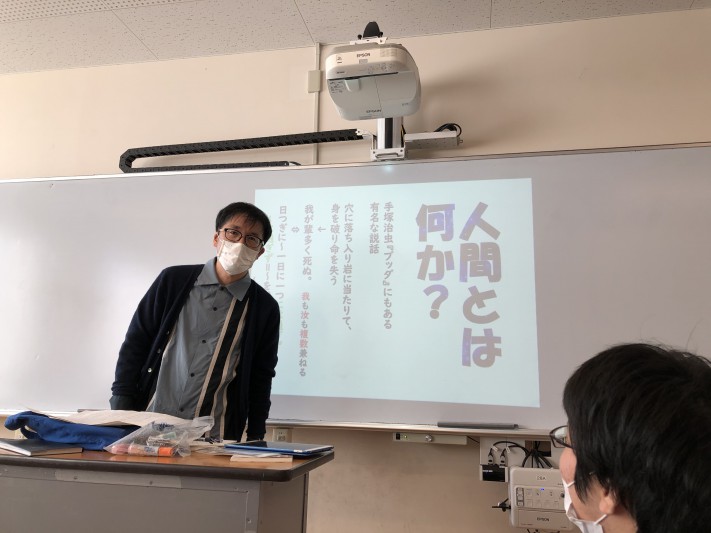

国語 / 横倉 浩一

Q1 担当教科に興味を持ったきっかけを教えてください。

「中1の夏」の一件以来「本読む人」になった私はすぐ、自分についてこんなのぼせ上がった勘違いをするようになりました。いわく、オレが文学を選んだんじゃない、文学がオレを選んだんだ、と。そして太宰風に言えば、

「選ばれてあることの恍惚と不安ふたつ我にあり」(『晩年』)

みたいな気持ちで過ごしていました。そんな「文学に選ばれた自分」がその「宿命」に応じて生きていく道を考えた時、思いつくのは作家か(第一志望)、出版社関係か(第二志望)、最悪(?)国語の教員か(第三志望)、くらいしかありませんでした。だからいちおう国語の授業はわりと「前のめり」に受けていたと思います。

「前のめり」に受けることで魅力もいろいろ見えてきます。例えば高一の『羅生門』で「下人の中に悪を憎む心が急に燃え上がったのはなぜか」みたいな問いが課された時のこと。その時はなかば苦し紛れに八つか九つくらいの答えを狭いスペースぎゅうぎゅうに詰め込んで書いて提出したのですが、意外にもそれが「全部正解!」とされてプリントで配布されるということがありました。そんな時ふと感じたのは、

「国語って、別解ありなんだな。別解があってよい科目なんだな」

ということでした。

「教師が隠し持ってる一つの正解をみんなで当てっこするのが勉強」という固定化されたイメージを持っていた当時の自分にとって、必ずしも決められた「一つの正解」に縛られなくてもよいと思わせてくれる国語は、ひどく自由でフェアで、風通しの良い教科のように思えたのを覚えています。

Q2 担当教科の魅力について教えて下さい。

古典の授業でよく扱われる『荘子』という本の中に、こんな話があります。

ある男が栗林で枝に止まったカササギを射落とそうと小弓を構えている。気づくとその先方では蝉がこの世の生を謳歌して鳴き騒いでいる。しかし、背後ではその蝉を狙うカマキリが斧を振り上げており、さらにすぐ後方では例のカササギがカマキリを静かに狙っている。むろん自分が小弓で狙われているとも知らずに。男は思う。あぁ万物は目の前の利得にとらわれて自ら危険を招き寄せるものである、と。しかしそんな感慨にふけっていたのも束の間、男は林の番人に栗泥棒と間違われて怒鳴りつけられるはめになる。

こういう話に私は魅力を感じます。自分の方が有利だ、自分こそが捕食者だと思うことで脇が甘くなり、かえって我が身を危険にさらす場合がある。この前半の主題はもちろんそれとして時代を超えた深い真理を有しています。でも面白いのは後半です。あたかも、我こそは万物の有り様を見きったり、と分かったような気になっていた語り手が、実は自分も知の快楽におぼれて己れを見失っていたことに気づかされる。己れの「発見」に酔っていた教養人が、教養とはいっさい無縁な生活者=番人から厳しい叱責を受ける。オチとしてもよくできていますが、ここからは「知の相対性」といった主題も見えてくるかもしれません。

古典は古いか?イエス。でも重要なのは、圧倒的に多くのものが「時を経て古びるがゆえに消え去っていった」のに対し、古典と呼ばれる作品は時を経てもなお古びることなく(『荘子』なんて二千年以上も前のものですよ)、後続するそれぞれの時代の「現代人」たちにずっと「フツーにコレ面白いんじゃね?」と思われ続けてきた、という事実です。その事実を踏まえれば、古典が面白くないはずはないと思います。読んでてフツーに面白い。単純にそれが古典の最大の魅力だと思います。

一方でまた、古典に親しむ中で新たに面白い作品に出会えたら、私はそれを授業でやってみたくなります。そんな思いにかられるのは、少年の頃からしみついた、面白いものに触れたら自分で「やってみる」ことまでしたくなる、という気質が自分の中にまだ生きているからかもしれません。

国語 / 横倉 浩一